催眠療法(ヒプノセラピー)って何?

〜フランスに根ざす催眠の歴史と最新の脳科学、そして私の出産前の体験〜

フランスに暮らしていると、「ヒプノセラピー(催眠療法)」に対するイメージが日本とは少し違うなと感じます。日本では「催眠」というと、テレビの催眠ショーのような怪しいイメージを持つ方も多いかもしれません。でもフランスでは、ヒプノセラピーは医療現場でも使われる正当な技術として理解されることが多いです。

私自身もフランスでの出産準備クラスで「ソフロロジー(Sophrologie)」というメソッドを保険適用で受けましたが、これが実はヒプノセラピーにとても近い「自己催眠+身体技法+心理教育」が融合したヒプノ的アプローチだと感じました。

そんな個人的体験も少し交えながら、パリに根ざす催眠の歴史について紹介します。

パリに始まるヒプノの歴史 ── メスメルと動物磁気

ヒプノセラピー(催眠療法)のルーツは18世紀のパリにさかのぼります。

オーストリア出身の医師フランツ・アントン・メスメル(Franz Anton Mesmer)は、「動物磁気(magnétisme animal)」という目に見えない流体の力が病を癒すという理論を唱え、特別な装置や儀式的な手法で患者をトランス状態に導く治療を行いました。

この独特の催眠的儀式は、当時のパリの貴族や上流階級にセンセーションを巻き起こし、一大ブームとなります。(ブルボン朝、ルイ16世とマリー・アントワネットの時代)

ところが、同業者の反感を買い、王立調査委員会(ベンジャミン・フランクリンらが参加)によってその効果は非科学的と結論づけられ、メスメルは医学界から退けられることとなりました。

しかし、メスメルの実践は人間の意識状態に着目した最初の系統的アプローチとして、後の催眠研究・臨床応用の原点とも言える重要な歴史的転換点でした。

それから1世紀後、19世紀のパリにて、催眠と医学との関係が再び注目を集めます。

催眠という現象そのものは、スコットランドの外科医ジェイムズ・ブレイドが1840年代に体系化したもので、彼は「神経催眠(Neuro-Hypnotism)」という概念を提唱しました。

ブレイドは、当時注目されていたメスメリズム(動物磁気)という現象がトリックでなく、磁気による物理作用ではない、心理生理学的現象であること、つまり暗示によって起こるものであるとし、これをヒプノティズム=催眠と命名しました。

こうして催眠が、単なるオカルトではなく、心理生理学的現象であることを示しました。

パリの病院で始まった催眠と医学の関係

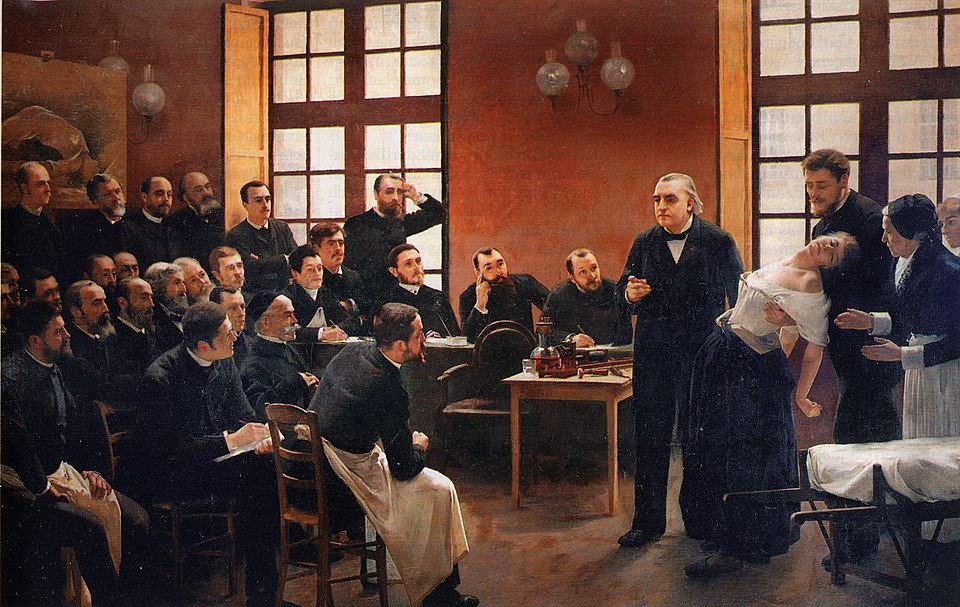

当時、パリのサルペトリエール病院(Hôpital de la Salpêtrière)は神経学の最先端研究機関として世界に知られており、ここで神経科医ジャン=マルタン・シャルコー(Jean-Martin Charcot)が活躍していました。

シャルコーは、ヒステリーやてんかんなどの神経症状を持つ患者に催眠を用い、その状態を病理的な変性意識(意識の特別な変化)と医学的に捉え、臨床応用に真剣に取り組みました。

この催眠実験は、当時の医学者や哲学者たちの注目を集め、若き日のフロイト(Sigmund Freud)もここで学び、後の精神分析理論に大きな影響を与えることになります。

また、19世紀中盤には、スコットランド人医師ジェイムズ・エスデイル(James Esdaile)がインドで催眠を使った麻酔なし手術の成功例を報告(催眠麻酔による2000件に及ぶ手術を実施)し、ヨーロッパ中で話題となりました。

これがフランスの医療界にも影響を与え、特に、痛みのコントロールや精神的安定のために催眠が一定の信頼を得るきっかけとなったのです。

こうしてフランスでは、催眠は単なる神秘現象ではなく「医療の一部」として、歴史を歩んできました。

現代フランスの医療催眠と私の体験

現在のフランスでは、医師や助産師、心理士が「医療催眠(hypnose médicale)」を取り入れることも珍しくありません。たとえば無痛分娩の準備や、痛み・不安の軽減、歯科治療時の恐怖緩和など、実際に多くの医療現場で用いられています。

パリやボルドー、ルーアンなどの大学病院’(CHU)では、麻酔科医、小児科医、心理士、歯科医などが催眠技術を用い、催眠鎮静による検査や治療を行っている例もあり、補完医療として制度的・体系的に導入されつつあります。自由診療に限らず、医療行為の一環として公的医療機関でも正式に実施されていることは、フランスならではの特徴です。

私が出産準備で参加したのは「ソフロロジー」というクラスで、助産師さんが誘導してくれました。これはフランスでは保険適用が認められている出産準備法の一つです。呼吸法やリラックス、イメージトレーニングを組み合わせていて、まさに「自己催眠+身体技法+心理教育」の融合。深いリラックス状態に入る誘導やイメージングは、ヒプノセラピーの手法そのものだと感じました。

この体験を通して、ソフロロジーやヒプノセラピーなど自己催眠を活用するアプローチは、出産準備だけでなく、日々のストレスケアや心身のセルフケアにも活かせる、実用的な技術なのだと実感しています。

脳は催眠状態でどうなっているの?

催眠は科学的にも研究が進んでいます。MRIや脳波で脳の活動を調べると、催眠状態では自己意識や時間感覚に関わる脳のネットワーク(デフォルト・モード・ネットワーク=DMN)の働きが変わり、判断や感情のコントロールを担う前頭前野の活動が弱まります。これにより、深い集中状態が促され、暗示に反応しやすくなるのです。

さらに、脳波ではアルファ波やシータ波が優位となり、瞑想やマインドフルネスと似た変性意識状態にあることがわかっています。

私自身が出産準備クラスで体験したソフロロジーでも、このような脳のリラックスと集中が自然に起こり、出産前の不安が和らぎ、自分の内側に意識を向け、お腹の中にいる赤ちゃんと無事に生まれてくるイメージに集中できました。

フランスでは医療に、日本ではまだ誤解? ヒプノセラピーの現状

フランスではヒプノセラピーは医療現場にも取り入れられ、科学的な裏付けや神経学的な研究も進んでいます。歯科や産科、がん治療などの特定の臨床分野では、19世紀からすでに催眠が補助的に使われてきた歴史があり、現代では科学的裏付けを伴って再び注目を集めています。痛みや不安の緩和、患者の自己調整力の促進といった目的で、医療催眠が活用される場面が徐々に広がっています。

ただし、国家資格制度はまだ確立されておらず、医療行為として医師や医療従事者が行う場合を除き、保険は適用されません。自由診療の範囲で実施されるケースがまだ多く、社会保障(Sécurité sociale)による全面的な補償対象にはなっていないのが現状です。

一方、日本ではヒプノセラピーに対する理解がまだ浅く、「怪しい」「スピリチュアルすぎる」といった先入観を持たれがちなのが残念なところです。

でも、私自身がフランスで出産準備の一環としてソフロロジーを体験し、心と体の深いリラックスを感じたように、ヒプノセラピーには、薬に頼らず自分の内側の力を引き出す、非常に有効なアプローチがあると実感しています。

だからこそ、パリだけでなく、日本でももっと多くの人にこの方法を知ってもらいたいと思います。そして「催眠療法(ヒプノセラピー)」という言葉に対する誤解が少しずつ解けていき、安心して取り入れられるメンタルケアの一つとして広まっていくことを願っています。

まとめ

ヒプノセラピー(催眠療法)は、パリの歴史ある医療現場で発展し、現在では脳科学にも支えられた安心できる心理ケアの技法です。

医療や出産準備の場面だけでなく、心理カウンセリングやメンタルケアの現場でも幅広く活用されており、心の深い部分にアプローチできる方法として注目されています。

私自身、出産準備で体験したソフロロジーを通して実感したのは、ヒプノの本質が「特別な人のためのもの」ではなく、歯が痛ければ歯医者へ行き、自分を整えたくなったら美容院やマッサージに行くように、誰もが日常の中で自然に取り入れられる方法だということでした。

そんなふうに、自分の内側=潜在意識とやさしく向き合い、心と体に癒しをもたらす時間をつくる選択肢のひとつとして、ヒプノセラピーが、もっと日本でも自然に、信頼されながら広がっていく未来が訪れる日がくるのもそう遠くはないのではないかな、と思っています。